1. 마지막 광역시, 그리고 30년의 기다림

안녕하세요, 도시의 모든 것을 이야기하는 블로거입니다. 우리에게 ‘광역시’는 단순한 행정구역을 넘어 한 지역을 대표하는 심장과도 같은 곳이죠. 인구 100만은 기본, 막강한 경제력과 행정 권한을 가진 특별한 도시. 부산, 대구, 인천처럼 말입니다. 모든 도시는 광역시가 되기를 꿈꾸지만, 1997년 울산을 마지막으로 지난 30년 가까이 대한민국의 광역시 시계는 멈춰있습니다. 수원, 창원처럼 인구와 경제력 모든 면에서 자격이 충분한 도시들이 있는데도 말이죠. 도대체 왜 이런 일이 벌어진 걸까요?

2. 1995년의 역설: 민주주의가 닫아버린 문

시간을 1995년으로 되돌려보겠습니다. 바로 ‘지방자치’ 시대가 활짝 열린 해입니다. 과거 정부가 시장을 직접 임명하고 관리하던 ‘직할시’는 시민을 위한 ‘광역시’로 이름을 바꿨습니다. 그런데 바로 이때, 의도치 않은 결과를 낳은 법 조항이 생겨납니다. 광역시로 승격하려면 소속된 ‘도(道)’ 의회의 의견을 들어야 한다는 내용이었죠. 언뜻 보기엔 당연한 절차 같지만, 현실은 달랐습니다. 도의 입장에서 핵심 도시의 독립은 재정적, 행정적 손실이 막대하기에 이 조항은 사실상의 ‘거부권’이 되었습니다. 민주주의를 위한 한 걸음이 아이러니하게도 광역시로 향하는 문을 닫아버린 셈입니다.

3. 놓아줄 수 없는 도시들: 수원과 창원의 딜레마

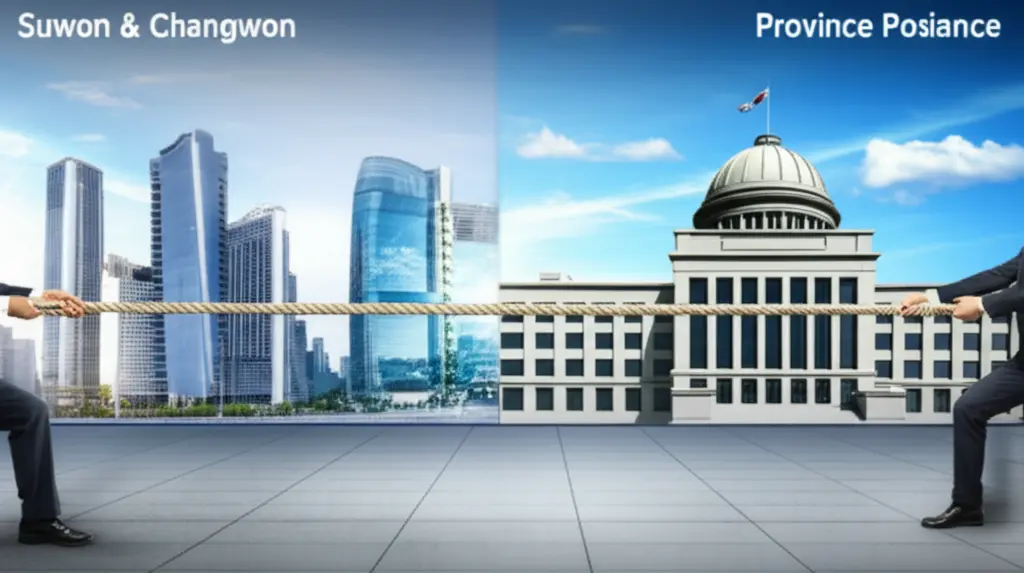

이 딜레마를 가장 잘 보여주는 예가 바로 수원과 창원입니다. 수원은 경기도의 도청 소재지이자 행정, 경제의 중심입니다. 만약 수원이 독립하면 경기도는 심각한 타격을 입게 됩니다. 경상남도의 사정은 더욱 절박합니다. 창원은 대한민국 기계공업의 심장부로, 한때 경남 전체 생산의 40%를 차지할 정도였습니다. 이미 울산을 광역시로 떠나보낸 경상남도로서는 창원마저 독립하면 도의 존립 자체가 흔들릴 수 있습니다. 도시가 광역시 자격을 갖출 만큼 성장할수록, 역설적으로 소속된 도는 그 도시를 절대 포기할 수 없게 되는 ‘성장의 덫’에 빠진 것입니다.

4. 절충안의 등장, ‘특례시’는 해답일까?

이 교착 상태를 풀기 위해 등장한 것이 바로 ‘특례시’ 제도입니다. 인구 100만 이상을 유지하는 도시에 더 많은 행정 권한을 주지만, 도에서 완전히 독립시키지는 않는 일종의 절충안이죠. 하지만 여기에는 결정적인 한계가 있습니다. 바로 ‘재정 자치권’이 없다는 점입니다. 취득세와 같은 주요 세금은 여전히 도가 걷어가기 때문에 광역시 수준의 재정 독립은 불가능합니다. 시민이 직접 구청장을 뽑는 자치구를 둘 수도 없죠. 특례시는 광역시를 향한 열망과 도의 생존권 사이에서 나온 고육지책이지만, ‘절반의 성공’이라는 아쉬움을 남깁니다.

5. 성장의 딜레마, 새로운 상생의 길을 찾아서

결국 지난 30년간 광역시 승격이 멈춘 것은 제도의 실패라기보다는, 민주 사회에서 나타나는 자연스러운 이해관계의 충돌입니다. 도시가 독립할 권리와, 그 도시를 기반으로 존립해온 도가 생존할 권리가 팽팽하게 맞서고 있는 것이죠. 이 어려운 문제에 정답은 없을지도 모릅니다. 하지만 성장하는 도시와 그 도시가 소속된 도가 함께 발전할 수 있는 새로운 상생의 길을 모색해야 할 때입니다. 여러분은 이 문제에 대해 어떻게 생각하시나요? 댓글로 여러분의 지혜를 나눠주세요!